以前、本ブログでもご紹介したことのあるハイスペックなBOXXマシン、現在は様々な展示会会場などでも見かけるようになりましたが、MODOユーザーである株式会社一寸房様よりBOXXマシンを使用したベンチマーク結果を頂戴いたしましたので、公開いたします:

使用マシン:render PRO 28Core Xeon E5-2695v3

MODOバージョン:MODO 10.1v2

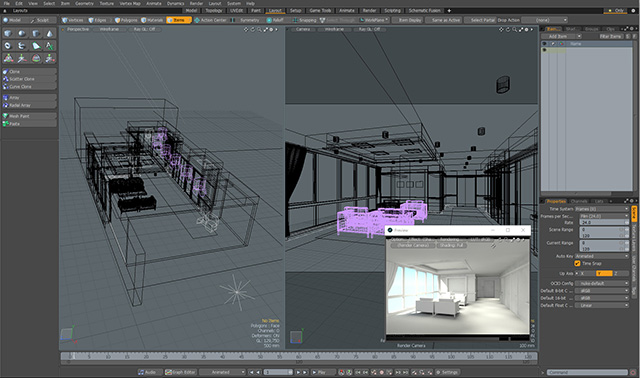

シーン1:内観

| Core i-7 6700K 4.00Ghz | 8分50秒 |

| render Pro 28Core Xeon E5-2695 V3 2.3Ghz | 3分18秒 |

| Core i-7 6700K+render Proでネットワークレンダリング(ホスト:render Pro) | 2分48秒 |

| Core i-7 6700K+render Proでネットワークレンダリング(ホスト:Core i-7 6700K) | 6分17秒 |

| Core i-7 6700K 4.00Ghz 2台でネットワークレンダリング | 6分54秒 |

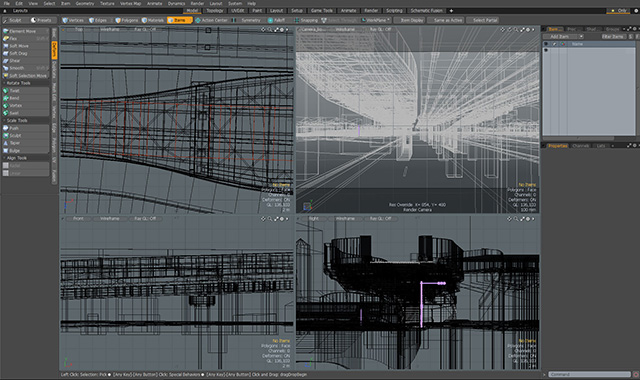

シーン2:屋外

| Core i-7 6700K 4.00Ghz | 100秒 |

| render Pro 28Core Xeon E5-2695 V3 2.3Ghz | 62秒 |

| Core i-7 6700K+render Proでネットワークレンダリング(ホスト:Core i-7 6700K) | 47秒 |

| Core i-7 6700K 4.00Ghz 2台でネットワークレンダリング | 58秒 |

提供:株式会社一寸房様

ベンチマーク結果から見てもわかる通り、やはりコア数の多いrender Proが圧倒的な性能を見せていますね。BOXXマシンは評価用に貸し出しを行っているほか、本日最終日ではありますが、映像機器展Inter BEE 2016にも出展されているようですので、興味のある方は足を運んで実際に確認してみられてはいかがでしょうか?

今回のベンチマーク結果をご提供いただきました株式会社一寸房様、ありがとうございました!